Airespace ワイヤレス LAN のセルデザインガイド(補足資料)

|

2006 年 1 月 27 日 初版 ワイヤレス LAN(WLAN)を安定稼動させるためには、無線 LAN 機器の特性に見合ったセルデザインと導入手順を理解することが重要です。Cisco では以下のデザインガイドを CCO に公開していますが、ここでは不十分なセルデザインによる障害を未然に防止するために留意するべき事項をご紹介いたします。

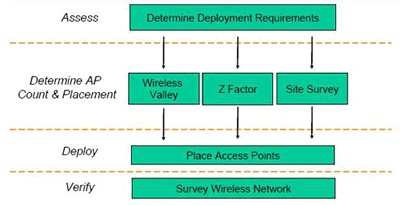

AirespaceWLAN導入手順

1. 査定WLAN 導入にあたり、データ、音声、PDA などクライアントの種類と使用するアプリケーション、最大同時使用台数をあらかじめ決めておく必要があります。これにより、使用する WLAN のプロトコル(IEEE802.11a、b、g のどれか)と適用するデータレートを決定することができます。プロトコルとデータレートの選択にあたっては、 WLAN を導入する環境条件も考慮しなければなりません。電波伝搬に影響する障害物が多数存在する工場や倉庫内などでは、直進性の強い 802.11a の導入は適さないかもしれません。このような場所では査定の段階で簡単なサイトサーベイ*1

を一度行い、どのプロトコルの導入が適しているかを実測して確認するのがよいと言えます。 プロトコルごとの特性

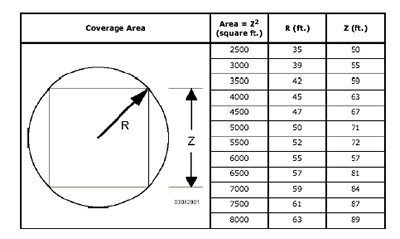

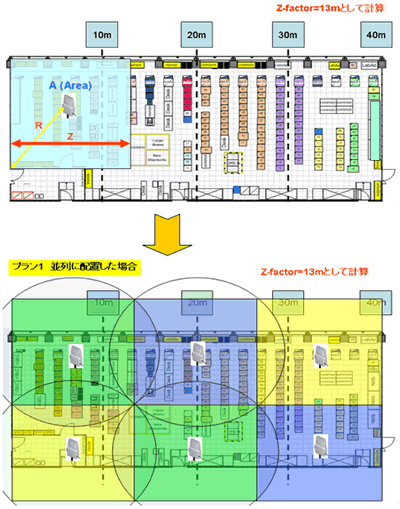

2. セルのプランニングWireless LAN Controller(WLC) には各 AP の送信電力(Tx Power)とチャネル(CH)を自動的に最適な状態に調整する Auto-RF 機能が実装されています。これにより、 AP の配置を理論設計とサイトサーベイによりある程度正しく行うことができれば、あとは Auto-RF によって各 AP の Tx Power と CH は自動調整され、最適な WLAN の使用環境を維持することができます。さらに、 Cisco Wireless Control System (WCS) を併用することで、APのカバレッジや Rogue AP/ Rogue Client の位置を目視で確認することができます。 1. Z ファクタの理解AP の配置をプランニングするには Z ファクタが役立ちます。Z ファクタは以下の図に示すように AP のカバレッジの端を R とし、これを半径として理論的なカバレッジの円を描き、ピタゴラスの定理を用いて円の内部正方形の一辺の長さを求めたものです。 Z ファクタの算出方法

以下の表は Z ファクタとユーザースループット*5 の目安値です。

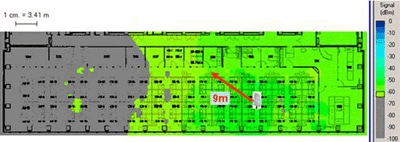

2. Z ファクタの求めかたZ ファクタは概ね上記の表を参考に決定することができますが、より高いスループットを望む場合には WLAN 導入環境で実測により求める必要があります。例えば、幅 60m、奥行き 15m のパーティションのあるフロアーで IEEE802.11g/54Mbps のデータレートを使用したい場合には、AP を 1 台サーベイモードに設定して十分な高さに配置しサーベイツールで実測すると、AP からだいたい 9m の範囲内であれば -65dBm*6 の Signal Strength が得られることがわかります。

*6 IEEE802.11g の無線LANカードで 54Mbps のデータレートを維持するには、-65dBm の Signal Strength が必要です。詳細は「Aironet ワイヤレス LAN の安定接続要件」をご参照ください。 この結果を基に Z ファクタを計算すると、

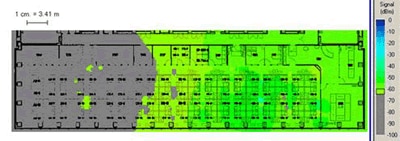

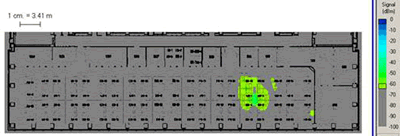

Z=√(92+92)=12.7 左の図は AP1000 シリーズをサイト サーベイモードにした例です。パーティションのあるフロアーでは AP を配置する高さによって実測結果が大きく異なってきますので、実際に AP を配置する高さに合わせて測定することが重要です。以下に AP を床から 1m の棚の上に置いた場合と、天井に取り付けた場合の測定結果を比較のために紹介します。AP のカバレッジが大きく異なっていることがご確認いただけるかと思います。

AP を 高さ 3m の天井に取り付けた場合

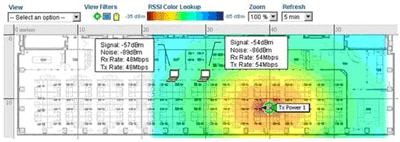

AP を高さ 1m の棚の上に乗せた場合 さらに、実際にクライアントPCを用意して通信試験を行います。わかりやすく示すために WCS での MAP 画面を加工していますが、AP から 9m の位置では送受信共に 54Mbps が確保できていることが確認できます。なお、この検証では PC から AP に対して無限 Ping を行いました。

注: PC と吹き出しの表示は加工したもので、WCS の機能を使った表示ではありません。 3. AP の台数と配置のプランニングZ ファクタが求まれば、AP の台数と配置を机上プランするのは簡単です。例えば、幅 40m、奥行き 15m のフロアーに Z ファクタ 13m で AP の台数を計算すると、

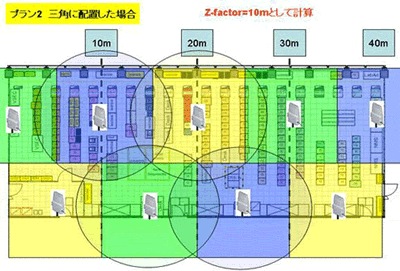

プラン 1 では AP が均等にフロアー内に収まるように並列にして配置しています。 隣接セルとのオーバーラップが確保でき、同一CHオーバーラップは生じていません。しかし、実際の環境では同一 CH オーバーラップのリスクが生じます。そこで、以下に示すプラン2のように AP を三角形になるように配列すると、 AP を高密度かつ同一 CH オーバーラップのリスクを低く配置することができます。(同じ色は同一 CH を示します) この場合、Z ファクタはより高密度な 10m として計算しています。三角に配置する場合やフロアーが四角形でない場合、AP の台数は上述の計算方法とは異なりますので、下図のようにフロアーのマップに A(エリア)を詰めて行く方法で AP の台数を見積もるのがよいでしょう。

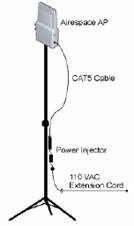

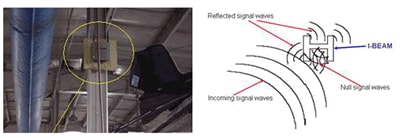

3. 展開AP の台数と大まかな配置が決まったら、次は現地に Wireless LAN Controller(WLC) と AP を持ち込んでサーベイ環境を構築します。この際に注意しなければならないのは AP の設置位置です。2-2: Z ファクタの求めかた の項目でも説明しましたが、AP の設置位置によって電波の飛び具合は大きく異なってきますので、AP はできるだけ高所で見通しのよいところに設置する必要があります。また、天井裏など、金属パイプなど金属製の障害物が多く存在するところに AP を設置しますと、以下に示すように屈折波と反射波が干渉し合って AP で電波の送受信が正常に行えず、Signal Strength は十分高いのに通信が不安定になる問題が発生する場合があります。

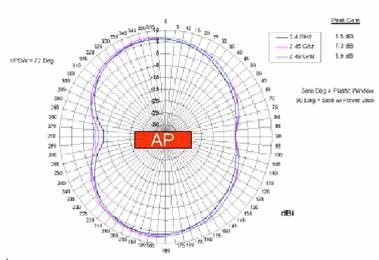

アンテナ内蔵型 AP の場合は AP 本体を、外部アンテナ型 AP の場合はアンテナを、必ず周囲に金属の無い見通しのよい高所に取り付けてください。 また、アンテナ内蔵型 AP には指向性があります。以下の図は AP を真上から見た場合の電波の放射パターンです。AP の平べったい面の方向に強く電波が放射されている様子がわかります。同一 CH オーバーラップを避けるために、AP を設置する際にこの指向性を利用することができます。

4. サイトサーベイAP の設置が完了したらサイトサーベイを行います。確認するべき点は以下の5点になります。

1. WCS によるセルの確認AP を設置したら WCS の MAP 機能を使って AP の Transmit(Tx) Power と CH の設定状況を確認します。まず重要なのは各 AP に自動設定された CH です。隣り合う AP が同一 CH に設定されておらず、プランニング時に期待した内容となっていることを確認します。

Tx Power も同一 CH オーバーラップがないよう、調整されている様子が伺えます。

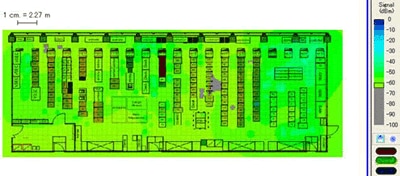

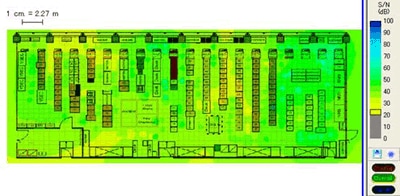

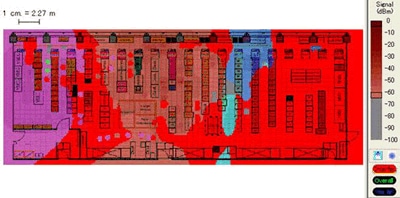

2. サーベイツールによる実測WCS で概ね良好なセルが構築されていることが確認できたら、次はサーベイツールで実測します。 ここでは AirMagnet 社の Surveyor を使用してサーベイを実施します。 1. WLAN を使用するフロアー全体で、使用するデータレートに必要な Signal Strength (感度)が得られているかどうか。今回は IEEE802.11g を 54Mbps で使用することを想定としていますので、フロアー全体で -65dBm 以上の Signal Strength が必要となります。以下が実際の測定結果ですが一部穴が空いています。ここは背の高いラックが密集しているところなので止むを得ないとしますが、それでも 38 Mbps での通信は可能です。

2. 使用するデータレートに必要な Signal to Noise Ratio (SNR) が得られているかどうか。全体の Signal Strength を確認したら、次に SNR を確認します。データレートごとの必要 SNR 値は以下の通りです。

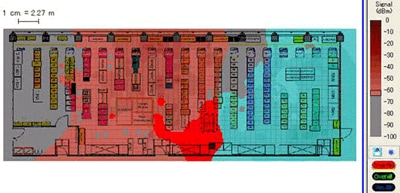

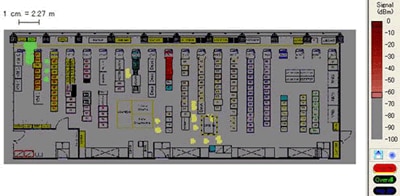

3. 同一 CH オーバーラップが発生していないかどうか次に確認するのは同一 CH オーバーラップです。Airmagnet Surveyor を使用すると、同一 CH オーバーラップは赤いエリアで表示されます。以下の測定結果を見ると Ch2 の一部エリアで同一 CH オーバーラップが生じていることがわかります。CH6 と Ch21 では同一 CH オーバーラップはみられません。Airespace では Auto-RF 機能によって CH と Tx Power は自動調整され、同一 CH オーバーラップは最小限になるよう調整されますが、数時間経っても同一 CH オーバーラップが改善せず、かつその範囲が広い場合には、AP の設置位置をずらすなど対策をとります。

Ch2 のオーバーラップ

Ch21 のオーバーラップ

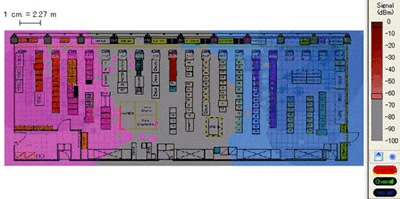

CH6 のオーバーラップ 4. 隣接セルとのオーバーラップが 10% 程度あるかどうかスムーズなクライアントのローミングを実現するために、隣接セルとのオーバーラップは 10% 以上必要です。以下の図で赤いエリアが隣接セルとのオーバーラップ・エリアですが、良好と言えます。

上記結果より、Z ファクタを使うことにより良好なセルデザインができたことがわかります。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

フィードバック

フィードバック